社会保険労務士の顧問料

社会保険労務士に限らず税理士や弁護士でも顧問料というものが発生する受注形態が存在します。毎月決まった仕事をその量の多寡にかかわらず一定の金額で受注する形態を顧問というような気がします。本来の意味からすると『相談に乗る』的な意味になりますが、社会保険労務士の場合は「手続き」業務も顧問と称して受けている方がほとんどです。

顧問料の決め方

数年前までは、社会保険労務士会で決めた「協定価格」みたいなものがありましたが、現在では、全く自由価格です。従って、同じ依頼内容でも事務所によって全く異なった見積もりが出てきます。同じ内容なら安いに越したことはありません。が、必ずしもそうはならないところが皆さんの悩むところではないでしょうか?「安くても失敗されては元も子もない」偽らざる心です。

事務所サイドの理由

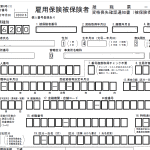

同じ依頼でも、その事務所によって難易度は変わってきます。たとえば、最も基本的な『労働保険の新規適用手続き』をとってみても、その手続きを何百回とこなしているベテランの先生なら事業所からデータを受け取ってスイスイとこなしてしまうかもしれません。いっぽう、昨日資格を取ったばかりの先生は、書き方の手引きを見ながら悪戦苦闘してベテランの先生の何倍も時間がかかってしまうかもしれません。

また、開業する場所によっては家賃が異なってきます。従業員を雇用すればそれだけのコストがかかります。この辺は皆さんの会社と同じなのでご理解いただけると思います。

自分の仕事に自信があり、現在の顧問先にその金額に見合う十分な満足を与えることができていると判断すれば、高い金額を提示する場合もありうると思います。安い金額提示しかできないのは仕事に自信が無い、あるいは、安くなければ受注できない何らかの理由がある場合もあります。そういった事務所は早晩退場することになるかもしれません。これは、発注する側としては困ります。しかし、事務所側の経営的信念により低い金額を提示している場合もあります。ここは、見分けどころです。

最後は頼む側の判断

上記に挙げたような理由により顧問料の見積額は変わってきます。顧問料が安いからといって、決して『安かろう、悪かろう』とは限りませんし、高ければいいってものでもありません。ただし、アドバイス一つで(解雇の仕方を間違えると)会社は何千万円という損害賠償(慰謝料)を負うケースもあります。結局は見積額を妥当と判断するかどうかは頼む側が決定することになります。

私の場合

私の事務所では、「現在3割と言われている社労士の関与率を上げたい」と言うことを目標にしています。それは、我々が関与することにより働きやすい職場環境を実現できると考えているからです。生き生きと働いて充実した人生を送れるように、そして、企業業績が向上してみんなが幸せになれるように。お手伝いをするのが私のミッションです。

目標達成のために、事業主様に負担の少ない月額顧問料5,000円からという料金設定をしています。これは、「これ以下では受けませんよ。」という意思表示でもあります。また、最低限の助言、ご指導をさせていただくのに必要なコストでもあります。詳しくは料金表をご覧ください。