管理職と管理監督者

会社が人事管理上の必要性から定めている「管理職」と労働基準法上に定められている「管理監督者」は全くの別物です。労基法上「管理監督者」には残業という概念がなく、よって残業代の支払いも不要です。一方「管理職」は部下を管理する必要性から会社が独自に定めているものです。

管理監督者の定義

管理監督者とは労働基準法第41条2号に事業の種類にかかわらず監督または管理の地位にあるもの」と定められています。そして、この管理監督者には労働時間、休憩・休日に関する規定が適用されないことも定められています。行政通達では「管理監督者とは一般的には部長、工場長などの労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」であり、名称にとらわれず勤務実態に即して判断されるべきものであるとされています。

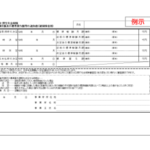

中央労働委員会の調停例(実際の事件を基に簡略化したもの)管理監督者の判定事例として記載します。https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei27.pdf

申請者Xは、正社員としてY社(サービス業)に雇用された。当初は総務・経理業務を担当することがY社から提示されていたが、実際は、現業部門などの業務全般に関わり、長時間労働が常態化していた。また、支配人から過度の叱責がなされるなど、職場環境に起因した心労が重なり、退職せざるを得なくなった。

退職後、時間外労働の割増し賃金の未払い分の支払いを求めたが、Y社は、Xは管理監督者であるマネージャーとして勤務していたため、支払い義務はないと拒否した。

このため、Xは時間外労働の割増賃金の未払い分の支払いを求めて、あっせんを申請した。労働者側の主張

・ 管理監督者としての業務は、行っていない。実際は、レストランでの接客や施設の維持・管理など、Y社の業務全般に従事していた。

・ 勤務時間・業務内容について、自身に裁量はなかった。会社側の主張

・ 雇用契約の際、管理監督者であることを説明し、時間外手当分を含んだ年俸制であることを承知してもらった上で採用した。

・ 勤務時間・業務内容については、管理監督者として本人の裁量に任せていた。

・ 時間外手当としての支払いは考えていないが、金銭での解決もやむを得ないと考えている。(1) 本事件は、マネージャーとして採用され、管理監督者として時間外労働の割増賃金が支払われなかった労働者が、退職後に割増賃金の支払いを求めた事案である。

労基法41条は、経営上の必要から使用者と一体的地位にある労働者を労働時間規制の適用から除外することを法的に容認するという趣旨から、同条2号に管理監督者という概念を創設している。

管理監督者に該当するか否かについて、行政解釈(昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号)では、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」こととされている。そして、裁判例(育英舎事件―札幌地判平14・4・18労判839号58頁など)において、管理監督者の判定要素は、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、及び③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていることとされていた。

具体的な裁判例では、管理監督者性を否定したものが多く、例えば、通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、また、部下の人事や考課に関与せず、銀行の機密事項にも関与せず、経営者と一体となって銀行経営を左右する仕事に携わることもない「銀行の支店長代理」は、管理監督者に該当しないとされた(静岡銀行事件―静岡地判昭53・3・28労判297号39頁)。

また、時間管理を受けている「ファミリー・レストランの店長」や「カラオケ店の店長」も、管理監督者と解することはできないとされた(レストラン「ビュッフェ」事件―大阪地判昭61・7・30労判481号51頁。風月荘事件―大阪地判平13・3・26労判810号41頁、シン・コーポレーション事件―大阪地判平21・6・12労判988号28頁)。さらに、自己を含む料理人の勤務割を決定していた「ホテルの料理長」も、労務管理上の権限が不十分であり出退勤の自由もないとして、管理監督者ではないとされた(セントラル・パーク事件―岡山地判平19・3・27労判941号23頁)。

また、アルバイト従業員(クルー)の採用、時間給、勤務シフト等の決定を含む労務管理や店舗管理を行い、自己の勤務スケジュールも決定している「ファーストフード・チェーン店の店長」も、営業時間、商品の種類と価格、仕入先などについては本社の方針に従わなければならず、企業全体の経営方針へも関与していないとして、管理監督者ではないとされた(日本マクドナルド事件―東京地判平20・1・28労判953号10頁)。

裁判例では、管理監督者の判定要素としての「経営者と一体的な立場にあるもの」、「事業主の経営に関する決定に参画」について、企業全体の運営への関与を要すると解するものも見られたが、最近の東京地裁は、管理監督者につき、①職務内容が少なくともある部門全体の統括的な立場にあること、②部下に対する労務管理上の決定権限等につき一定の裁量権を有し、人事考課・機密事項に接していること、③管理職手当などで時間外手当が支給されないことを十分に補っていること、④自己の出退勤を自ら決定する権限があること、という判断基準を提示している(ゲートウェイ21事件―東京地判平20・9・30労判977号74頁、東和システム事件―東京地判平21・3・9労判981号21頁。両事件とも管理監督者性を否定している。)。一方、管理監督者性を肯定したものは少ない。看護婦の採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間は自由裁量に任せられ、時間外手当等が支給されない代わりに、責任手当、特別調整手当が支給されていた病院の「人事第二課長」(徳洲会事件―大阪地判昭62・3・31労判497号65頁)、

経理、人事、庶務全般の事務を管掌し、役職手当、職務手当が支給されていた「総務局次長 」(日本プレジデントクラブ事件―東京地判昭63・4・27労判517号18頁)、

会社の重要事項である年間スケジュール、賞与の査定、昇進・昇給等の審議・具申を行う経営企画室の構成員であり、経営給が支給されていた「マネージメント・ディシジョン・サポート・スタッフ」(取締役に次ぎ、マネージャーの上位に位する管理者)や各営業部の最高責任者として管理給が支給されていた「マネージャー」(パルシングオー事件―東京地判平9・1・28労判725号89頁)、

終業点呼や出庫点呼等を通じて多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあり、乗務員の募集についても、面接に携わってその採否に重要な役割を果たしており、従業員の中で最高額の報酬を得ていたタクシー会社の「営業部次長」(姪浜タクシー事件―福岡地判平19・4・26労判948号41頁)、

支店の長として、30名以上の部下を統括する地位にあり、支店の経営方針を定め、部下を指導監督する権限を有しており、中途採用者については実質的に採否を決する権限が与えられ、人事考課を行い、係長以下の人事について決することができ、社員の降格や昇格についても相当な影響力を有し、職責手当を受けていた「支店長」(日本ファースト証券事件―大阪地判平20・2・8労経速1998号3頁)、

代表取締役に次ぐナンバー2として、理美容業の5店舗と5名の店長を統括し、各店舗の売り上げを伸ばすにはどうすればよいかを考え、各店舗の店長たちと目標や改善策を協議しており、店長手当は他の店長の3倍であり、基本給も他の店長の約1.5倍程度の支給を受けていた「総支店長」(ことぶき事件―東京高判平20・11・11労判1000号10頁)、

代表者、取締役兼工場長に次ぐ地位にあり、製造部全体の指揮監督、製造1課従業員の労務管理を行い、管理職手当を含め他の従業員よりも高額な給与を得ていた「製造部部長」(ハヤシ事件―福岡高判平21・1・30労判978号98頁)など限られている。

(2) 本事件は、労基法 41 条 2 号の適用の問題であり、行政解釈や判例動向を参考に判定されるものである。労使双方とも金銭での解決を望んだが、提示額に大きな開きがあり、あっせんは困難と思われたが双方ともあっせんでの解決を望んだため、金額面で合意に至り、解決した事案である。なお、本事件のような労基法 41 条 2 号の管理監督者の該当性は、割増賃金の支払い義務違反等の労働基準法違反の問題に関係するので、その問題を所掌する労働基準監督署への相談を労働者に勧めることもできる。