103万円って何?

パートで働く場合、多くの方がこの金額を気にしています。しかし、この金額の意味を本当に知っている方はどのくらいいるでしょう?

103万円とはこの金額を超えると所得税がかかるというラインです。また、ご主人の配偶者控除が配偶者特別控除という名前に変わり段階的に金額が減っていくスタートラインの金額でもあります。こう書かれると、なんだかいやな感じのする金額です。しかし、たとえば105万円までは控除額は103万円以下と変わりません。所得税が少しと住民税が所得割だけかかります。両方併せて5000円から6000円ぐらいでしょうか。おわかりでしょう、105万働いた方が、奥さんの収入は増えるのです。ただし、130万円を超えるときは相当がんばらないと収入が減ります。そういった意味では130万円の方が注意すべき金額です。(ご主人の会社の配偶者手当等は考慮しておりません。以下の文章について同じ)

令和5年追記

度重なる法令改正により本記事は必ずしも現行制度を反映してはおりません。ご注意ください。

130万円はどういう金額?

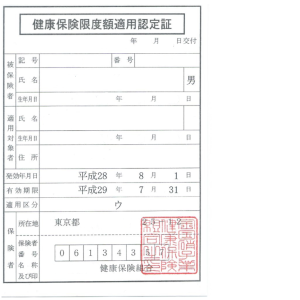

130万円を超えると、奥さんはご自分で社会保険に入らなくてはなりません。ということは扶養から外れることになります。報酬月額11万円とすると被保険者負担は約1.6万円(月額)になり、年間19.2万円になります。実質手取り約113万円になり、かなり減ってしまいます。(平成26年9月、神奈川県の協会けんぽ、介護保険2号被保険者の場合)このように計算していくと、150万円近くまで働かないと実質手取りは増えません。よって、このラインは要注意ラインです。時給1000円だと200時間分です。

103万円を超えたらどうしますか?

もし、あなたが所得税を多少支払っても収入を増やすと言うことを望まないなら所得はもう減らすことはできませんから、控除が増えないか見直してみましょう。確定申告の手引きによれば雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛け金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除・寡婦控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除などがあります。

パート労働者に対する税制の適用

パート労働者の収入は通常給与所得者ですから年収が一定の金額を超えると所得税と住民税がかかります。

所得税(国税):年収103万円を超えると課税。

(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)

住民税(地方税):年収100万円を超えると課税。(所得割)

(給与所得控除65万円+所得割非課税範囲35万円)

均等割課税対象者には一律額が課税

(市町村によって異なる。標準は4000円)

通勤手当は10万円まで非課税。社会保険料等の控除があります。

また、パートタイム労働者の配偶者は課税に当たって配偶者控除と配偶者特別控除が認められる場合があります。配偶者特別控除を受けることにより税制上の「手取りの逆転現象」(パート労働者の収入が増えると世帯収入が減少する現象)は解消されています。

2015.04追記

一部の方は厚生年金加入基準が変更になっているためこのとうりにはなりません。

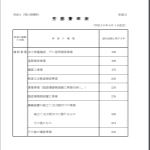

パート労働者の年収と配偶者控除の関係(平成29年まで)

| パート労働者の収入 |

本人の税金 |

配偶者の所得税の控除額 |

配偶者の住民税の控除額 |

|

所得税 |

住民税(所得割) |

配偶者控除 |

配偶者特別控除 |

控除合計 |

配偶者控除 |

配偶者特別控除 |

控除合計 |

| 100万円以下 |

かからない |

かからない |

38 |

0 |

38 |

33 |

0 |

33 |

100万円超

103万円未満 |

かかる |

| 103万円 |

かかる |

| 103万円超105万円未満 |

かかる |

かかる |

0 |

38 |

38 |

0 |

33 |

33 |

| 105以上110未満 |

36 |

36 |

33 |

33 |

| 110以上115未満 |

31 |

31 |

31 |

31 |

| 115以上120未満 |

26 |

26 |

26 |

26 |

| 120以上125未満 |

21 |

21 |

21 |

21 |

| 125以上130未満 |

16 |

16 |

16 |

16 |

| 130以上135未満 |

11 |

11 |

11 |

11 |

| 135以上140未満 |

6 |

6 |

6 |

6 |

| 140以上141未満 |

3 |

3 |

3 |

3 |

| 141万円以上 |

かかる |

かかる |

0 |

0 |

0 |

0 |

平成30年以降の配偶者控除

平成30年以降の配偶者控除には給与所得者(一般的には夫)の所得により4段階に分かれます。所得が1000万円を超える場合は配偶者控除が受けられません。その他にも若干の変更があります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超

える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給

与所得者の合計所得金額の制限無)。

② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万

円超123 万円以下とされました(改正前:38 万円超76 万円未満)。

改正前は給与所得者の年収1220万以下の場合、配偶者の年収103万円までは配偶者控除が38万円103万円から141万円まで段階的に控除額が減って141万以上では控除なしでしたが、

改正後は給与所得者の年収1120万円以下、1120万円超1170万円以下、1170万円超1220万円以下、1220万円超に区分され1220万円超の場合は配偶者控除が受けられません。

|

配偶者(妻)の合計所得金額 |

給与所得者(夫)の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額) |

妻の給与↓ |

|

|

900 万円以下

(1,120万円以下) |

900 万円超

950 万円以下

(1,120 万円超

1,170 万円以下) |

950 万円超

1,000 万円以下

(1,170 万円超

1,220 万円以下) |

【参考】

配偶者の収入が

給与所得だけの場合の配偶者の

給与等の収入金額 |

| 配偶者控除 |

38 万円以下 |

|

38 万円 |

26 万円 |

13 万円 |

1,030,000円以下 |

| 老人控除対象配偶者 |

48 万円 |

32 万円 |

16 万円 |

| 配偶者特別控除 |

38 万円超 85 万円以下 |

38 万円 |

26 万円 |

13 万円 |

1,030,000 円超

1,500,000 円以下 |

| 85 万円超 90 万円以下 |

36 万円 |

24 万円 |

12 万円 |

1,500,000 円超

1,550,000 円以下 |

| 90 万円超 95 万円以下 |

31 万円 |

21 万円 |

11 万円 |

1,550,000 円超

1,600,000 円以下 |

| 95 万円超 100 万円以下 |

26 万円 |

18 万円 |

9万円 |

1,600,000 円超

1,667,999 円以下 |

| 100万円超 105 万円以下 |

21 万円 |

14 万円 |

7万円 |

1,667,999 円超

1,751,999 円以下 |

| 105万円超 110 万円以下 |

16 万円 |

11 万円 |

6万円 |

1,751,999 円超

1,831,999 円以下 |

| 110万円超 115 万円以下 |

11 万円 |

8万円 |

4万円 |

1,831,999 円超

1,903,999 円以下 |

| 115万円超 120 万円以下 |

6万円 |

4万円 |

2万円 |

1,903,999 円超

1,971,999 円以下 |

| 120万円超 123 万円以下 |

3万円 |

2万円 |

1万円 |

1,971,999 円超

2,015,999 円以下 |

| 123 万円超 |

0円 |

0円 |

0円 |

2,015,999 円超 |

税に関する質問は所轄の税務署または税理士の先生にお願いします。住民税に関しては記載しておりません。(平成29年版参照(上の表))

税金の話は税務署または税理士さんに

税金(所得税、住民税)について、詳しいことをお知りになりたい方は「税務署」または「税理士」の先生にお尋ねください。社会保険労務士は税の専門家ではありません。上記は一般的な知識としてお考えください。

共有のお願い

この情報が誰かの役に立ちそうだと思っていただけたら、下のボタンから共有をお願いします。管理者のモチベーション維持にもつながります。よろしくお願いします