顧問料とは

社会保険労務士に限らず、弁護士(法務顧問)や税理士(税務顧問)など士業では○○顧問という顧問サービスで業務を展開している場合が多いです。この顧問とは、業務のあるなしにかかわらずに月々一定額を報酬として頂戴して法務サービスを提供するものと考えていいでしょう。いってみると、業務がある月はとってもリーズナブルかもしれませんが、業務がない月は掛け捨て保険料のようなものです。もっとも、各事務所ではそのようなことがないように月一訪問を実施したり、各種情報を提供したりして顧客の不満が募らないようにしていると思います。

顧問料

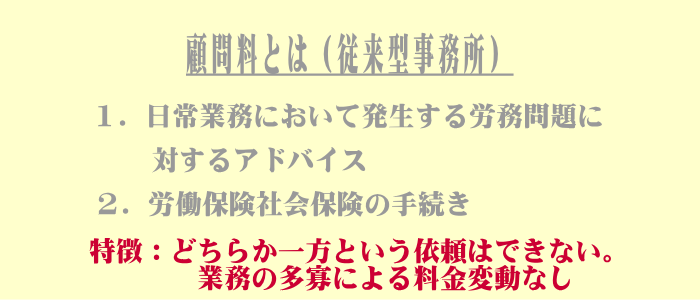

一般的な労務顧問サービスは

- 会社を経営していく上で発生する労務問題に対する労務相談

- 労働保険・社会保険の手続き

- 各種情報の提供

- 月一回定期訪問

となります。

それに対する顧問料は従業員数により変動するのが一般的です。その理由としては従業員数が増えれば労務問題も増えますし、手続き頻度も増す。といったところでしょうか。従業員数1〜4人規模場合、顧問料の相場は横浜市の場合おそらく、2万円前後(1.5万〜2.5万円)従業員数20名だと4万円~5万円になると思います。東京都ではもう少し高いと思います。この金額をどう感じるかはあなた次第です。他のページにも書きましたように従業員を一人雇うことを考えれば安いと映るかもしれません。あなた(社長)自身が空き時間にやればすむ程度の作業と思えば高く感じるでしょう。私も、いろいろなことをアウトソーシングするかどうかはいつも迷います。雑用が多くて思ったように仕事が進まないときは「アウトソーシングしたい」と思います。外部の意見、プロのアドバイスを取り入れることはとても重要だと感じています。プロはプロなりのノウハウやプライドを持って仕事をしています。

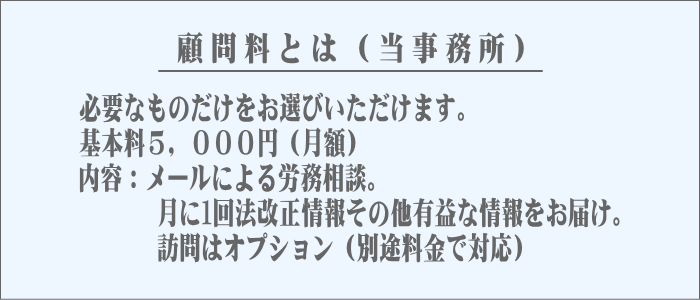

とはいっても、「5万円(2万円)は高いなあ」と思われている方も多いと思います。そこで、当事務所ではこのようなパックでの提供を止めお客様が自分に必要なものを選んでご契約できるようにいたしました。

顧問料は利用したサービスだけ(エコノミープラン)

- 従業員数1から19名までなら人数にかかわらずメール相談が月々5,000円

固定的に頂戴する金額はこの5,000円だけです。 - 月1回の情報提供。

当事務所では月1回料金請求時に毎月ご依頼いただいた業務内容とその処理結果。およびお客様に必要と思われる情報をご提供しています。(これは無料です。)

これ以外はすべて、オプションになります。

オプションサービス

相談オプション:訪問相談

手続きオプション:入退社の手続き・労働保険年度更新・社会保険の算定基礎

スポットサービス

上記以外はすべてスポット業務としてご依頼いただけます。詳細はサービス一覧をご覧ください。(別ウインドゥでリンクが開きます)

デメリット

どのような問題にもメリットとデメリットがあります。このプランのデメリットは、すべてが会社側からのご連絡により始まるということです。当事務所では一般的な顧問サービスも提供しております。それと比較しますと一般プランでは訪問時に帳簿を見せていただき、本来社会保険に入るべき方が漏れていればお手続きをいたします。しかし、本プランではこのようなチェックはいたしませんので事業主様から申告・依頼をしていただく必要がございます。また、雑談の中から隠れた労務問題を発見することもありますが、本プランではそれもありません。あくまで事業主様の気づきによるご相談が、発端になります。その対策としてビジネスチャットを利用して、事業主様が気がついたことをその都度お気軽に書き込んでいただき、それに対応するサービスとなっています。

お申し込み方法

お問い合わせページのメールフォームよりご連絡ください。ご質問も大歓迎です。